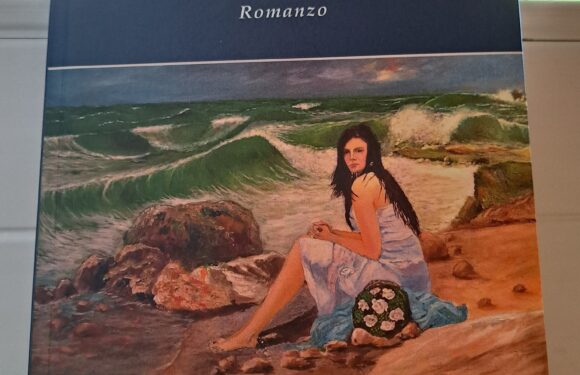

ADRIATIKA, romanzo di MAURIZIO GIOIELLO

Giugno 9, 2024“Gino è stato per quarant’anni dipendente di un Consorzio Agrario. Quando viene suo malgrado pensionato, il mondo intero gli crolla addosso e finisce col vivere in perenne solitudine, perché il lavoro era tutto per lui. […] Era sempre stato, però, un ascoltatore…