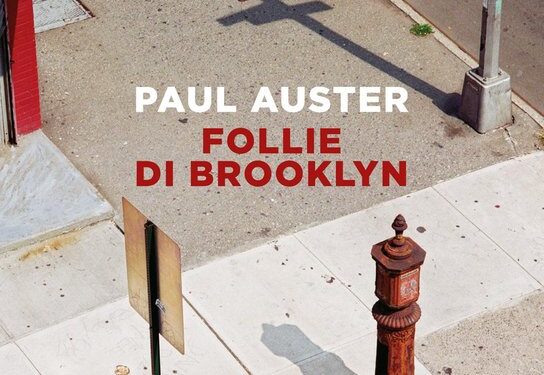

Follie di Brooklyn

Marzo 6, 2025“La maggior parte delle vite svanisce. Una persona muore, e a poco a poco tutte le tracce di quella vita spariscono.”

Nathan Glass ritorna a Brooklyn, la città dove è nato e che ha lasciato quasi sessant’anni prima. È ritornato qui alla ricerca di un buon posto per morire. Ma la vita, come spesso succede, gli ha riservato altri piani, ben più sorprendenti! La scrittura di Paul Auster è come sempre scorrevole e tiene attaccati dall’inizio alla fine. “Follie di Brooklyn” ci appare come una commedia divertente e spensierata. Termina con il lieto fine, come qualsiasi favola. Si conclude la mattina dell’11 settembre 2001. Erano le otto della mattina. 45 minuti dopo tutto sarebbe diventato più amaro e complesso. Saluto la mia Mimi con questo libro, l’ultimo di fianco al quale lei ha dormito. Questa pagina è nata con questo nome perché lei è sempre stata la mia compagna migliore. Mi fa sorridere con gli occhi lucidi, che all’interno di queste pagine ho ritrovato, dopo aver perso lei, il concetto di quanto la vita sia effimera e di quanto a volte scrivere di chi abbiamo amato ci aiuta a tenerli con noi.